前国足队长李玮锋在腾讯「破晓之光」栏目采访中抛出震撼观点:「踢球进国字号比考清华北大还难。」这一言论迅速引发舆论热议,撕开了中国足球青训体系的深层疮疤。在天津这座 1400 万人口的城市,仅有一支职业球队,2 万个孩子争夺 20 个国字号名额的残酷现实,折射出中国足球人才选拔的畸形生态。

一、青训出口梗阻:2 万选 20 的死亡淘汰赛

李玮锋的犀利剖析直指问题核心:青训人才流失的根源在于出口梗阻。以天津为例,1400 万人口仅对应一支职业球队,三级联赛球队数量严重不足,导致怀揣足球梦的孩子难觅上升通道。这种「2 万个孩子选 20 个队员」的选拔机制,其竞争烈度远超高考 ——2025 年清华北大在高考大省河南的录取率约为万分之三,而国足选拔的实际淘汰率却高达千分之一。更严峻的是,足球选拔不仅依赖天赋和努力,还需面对伤病风险、教练偏好等不可控因素,成材之路堪称「九死一生」。

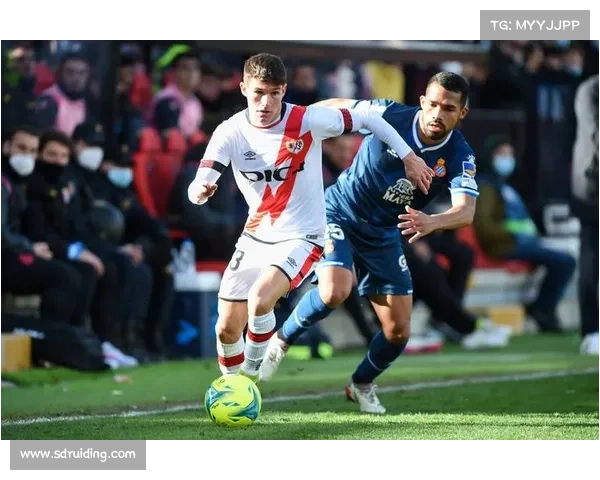

对比日本的青训体系,差距一目了然。日本高中联赛拥有 4058 支球队,球员每年可参与 80 场高质量比赛,而中国 U15 梯队每年比赛场次不足 30 场。这种「量变质变」的差距,使得日本足球人才储备形成良性循环,而中国青训却陷入「塔基薄弱、塔尖空虚」的恶性循环。

永利官网二、体教分离困境:足球与升学的零和博弈

中国足球的尴尬现状,本质是教育与体育的制度性割裂。小学阶段广泛开设的足球课多流于形式,12 岁后因学业压力被迫放弃足球的孩子不计其数。体校生面临「学训两难」:文化课基础薄弱导致退役后难以转型,而职业球员的淘汰率又高达 99%。这种「要么成材、要么成仁」的极端路径,让多数家长选择让孩子「弃球从学」。

数据显示,2025 年全国高考报名人数近 1400 万,本科录取率约 32%,而足协注册球员总数不足 8000 人。高考的「高容错率」与足球的「高风险」形成鲜明对比。正如新浪体育所言:「升学是大多数人成本更小、收益率更高的出路,而足球更像是千军万马挤独木桥。」

三、选拔机制迷思:数据迷雾与隐性壁垒

国足选拔的残酷性,还体现在规则的不透明性。清华北大录取有明确的分数标准,而足球选拔却缺乏量化指标。李玮锋指出:「国家队位置太抢手了,选人标准严格,还带点教练的个人偏好,比高考的分数说了算更没准了。」这种不确定性,使得足球成材之路充满变数。

更令人担忧的是,中国足球人口数据长期处于混沌状态。足协曾宣称「青少年足球人口达 5500 万」,但实际注册球员不足万人。这种「数据泡沫」掩盖了真实困境:即便按照最乐观的 5500 万基数计算,国脚成材率也仅为百万分之二,远低于清北录取率。

四、改革突围:构建 200 支球队的「人才蓄水池」

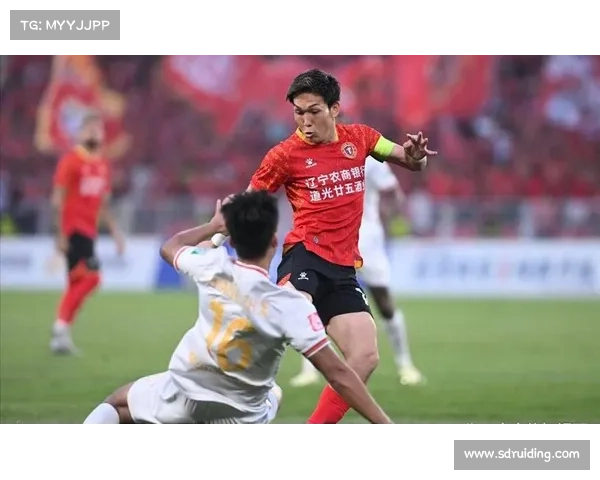

李玮锋开出的药方是:构建 200 支球队选 2 万个孩子的多元体系。这一设想在 2025 年国足新名单中初现端倪 ——26 人名单平均年龄 25.4 岁,18 岁的王钰栋等 05 后球员崭露头角,U21 联赛冠亚军可晋级中乙的政策,正在打通梯队与职业联赛的通道。但这些改革仍需时间检验:日本用 40 年构建起「全民足球」体系,中国足球的复兴同样不能一蹴而就。

青训改革的关键,在于打破「体教对立」的僵局。广州 U15 主帅安藤昌彦的实践值得借鉴:让球员在正常上学之余参加周末比赛,寒暑假集中训练,既保证文化课学习,又提升竞技水平。这种「体教融合」模式,或许能为中国足球培养更多「头脑与技术并重」的复合型人才。

结语:足球强国的根基在校园

李玮锋的直言不讳,揭开了中国足球最痛的伤疤。当踢球成材率远低于高考名校录取率,当 14 亿人口挑不出 11 个顶级球员,我们需要反思的不仅是青训体系,更是整个社会对体育价值的认知。正如日本足球的崛起证明:足球强国的根基不在足校,而在校园;不在「2 万选 20」的淘汰赛,而在「200 支球队」的全民参与。唯有打破体教分离的桎梏,让足球回归教育本质,中国足球才能真正迎来破晓之光。